商品紹介

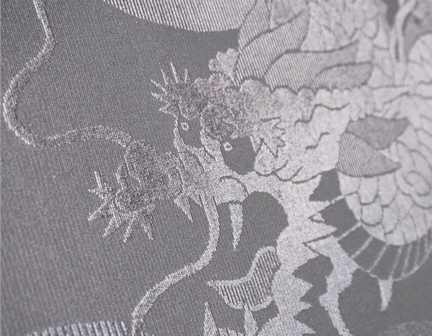

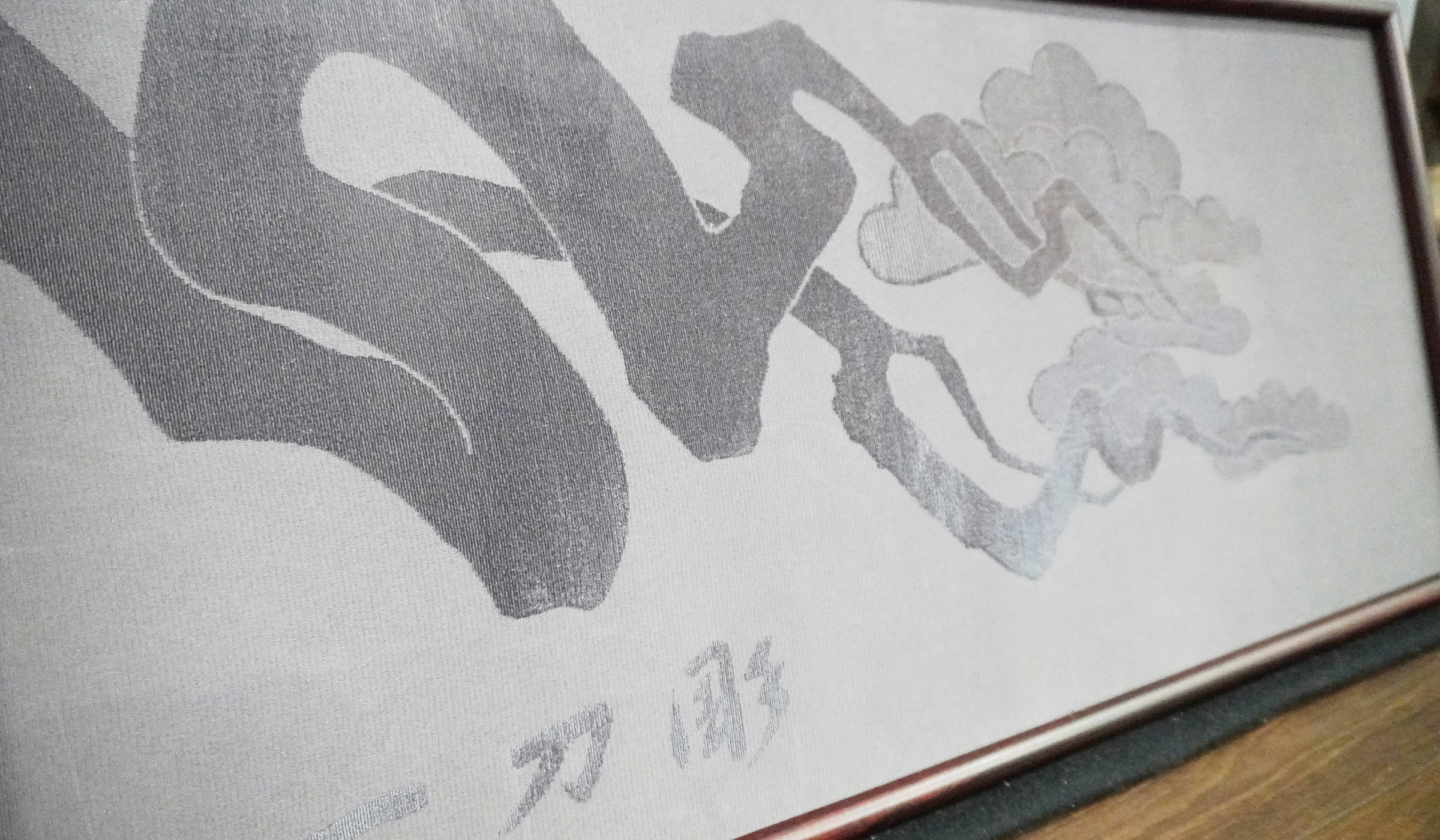

一刀彫り

絹を彫る。

それは、絹の彫刻という芸術。

きもの一刀彫とは

白生地を生機のままで、針を備え付けた特殊な刀で下絵を直接生地に彫りあげます。

そのため使用する生地は大変な強度を必要とし、この技のために、7年の歳月を費やして独自の生地を開発致しました。

彫り上げた白生地に練りをかけて引き染めで色を染め上げるという比類なき独自の創作性が特徴です。

色抜き、色換えを繰り返しても生地が痩せることなく末長く染めたての風合いをお楽しみいただけます。

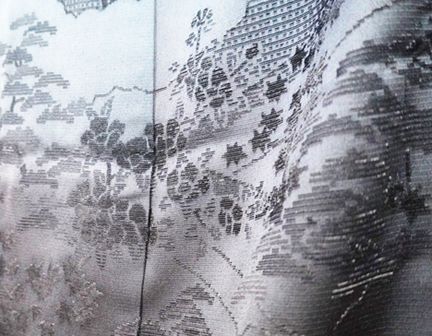

ぬれ描き

模様は、友禅染めの「ぬれ描き」という技法で

独自のぼかしを実現。

ぬれ描きとは

友禅染の技法のひとつで、濡らした生地に直接絵筆で模様を描く「ぬれ描き」という染です。

ぬえ描きは伏せ糊をせず、水分を補いながら何度も色を重ねて仕上げます。

筆や刷毛に染料液を含ませ、直接模様を描くので、輪郭がほんなりした独自のぼかし染めになるのが特長です。

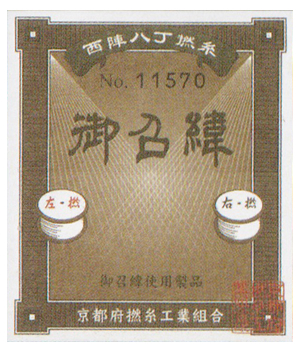

御召

御召とは

「御召」はもともと「御召縮緬」の略で、生地に縮緬しぼのある先染絹織物のことです。

徳川11代将軍家斉が従来の羽二重やしじらにあきたらず、御納戸地に細かい格子を織り出した縮緬を好んで愛用され、高貴な方がお召になられたことから「御召」といわれるようになりました。

通常縮緬は縦糸に撚りをかけず、横糸に右撚りと左撚りを交互に用いることで独特のしぼを出すが、御召は縦糸に強い撚りをかけた八丁撚りという糸を用いて横糸にも一般の縮緬よりも撚りの強い西陣御召独特の御召緯と呼ばれる横糸を用いることにより、独自のしぼができます。

西陣ならではの伝統技術により作られた西陣御召の風合いを多くの方々に是非楽しんでいただきたいと思います。